近日,浙江大学动物医学中心彭大鹏教授团队在国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》(Q1,中科院1区Top,IF=13.2)发表题为“Localized surface plasmon enhancement strategy with synergistic dualmechanism fluorescence quenching for developing highly sensitive lateral flow immunoassays”的研究性论文。华中农业大学博士研究生丁明月为论文第一作者,浙江大学彭大鹏教授为论文通讯作者。

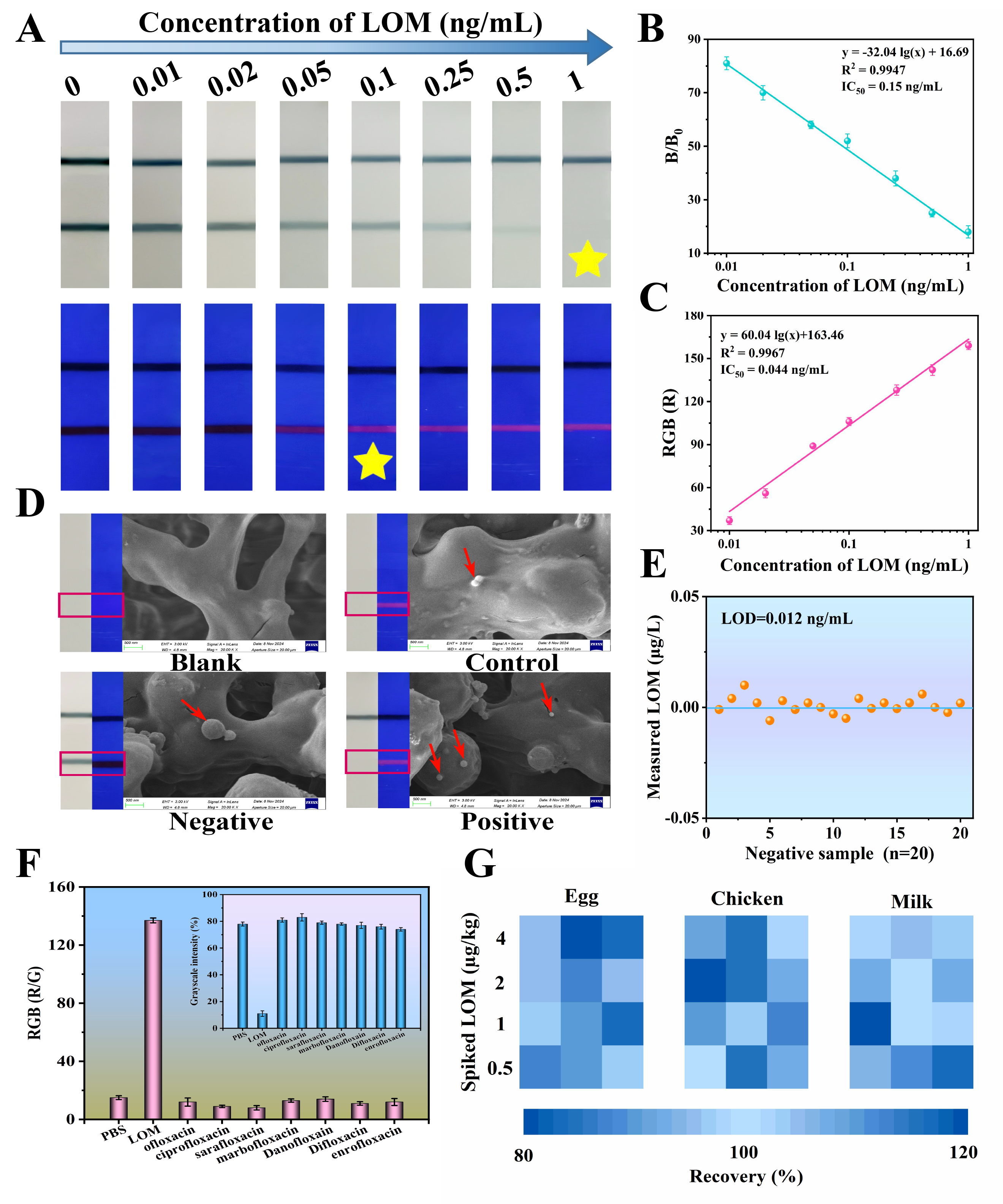

该研究开发了一种双重荧光猝灭机制的高灵敏度侧流层析免疫分析(LFIA)方法。基于金纳米花(GNFs)的局部表面等离子体增强策略,有效猝灭了时间分辨荧光微球(TRFMs),猝灭效率高达95%。 GNFs特殊的尖端结构使其具有优异的光学性质,能够通过IFE和NSET的协同效应有效地提高LFIA的灵敏度。相较于传统的胶体金试纸条,该方法的灵敏度提升了20倍,能够有效监测动物源性食品中的洛美沙星。

该研究得到了国家自然科学基金(32373067),国家重点研发计划(2023YFD1301001,2024YFF1105705)的资助。

【成果介绍】

洛美沙星(LOM)是一种广泛用于治疗细菌感染的氟喹诺酮类抗生素,由于其潜在的致癌性、致突变性以及导致细菌耐药性,可引发严重的食品安全问题,因此具有重大的健康风险。传统的LFIA通常采用直径约为20 nm的金纳米颗粒(AuNPs)作为标记材料。在“关闭”检测模式下,信号强度与目标分析物的浓度成反比。然而,由于AuNPs的摩尔吸光系数较低以及检测模式固有的局限性,动物源性食品中痕量有害物质的残留检测仍然面临巨大的挑战,极大地阻碍了LFIA在高灵敏分析中的广泛应用。开发新的检测模式是提高LFIA灵敏度的有效策略。

基于纳米颗粒诱导荧光微球猝灭的“开启”模式的荧光猝灭型LFIA (FQ-LFIA)已成为提高检测灵敏度的一种很有前景的方法。选择具有高效荧光猝灭能力的猝灭剂是提高FQ-LFIA灵敏度的关键因素。金纳米粒子具有高摩尔消光系数和独特的局部表面等离子体共振(LSPR)特性,被认为是优秀的荧光猝灭剂。然而,由于荧光猝灭机制不明确阻碍了其在FQ-LFIA中的广泛应用。因此,探究金纳米颗粒的荧光猝灭规律对构建高灵敏的FQ-FLIA具有重要的理论意义。

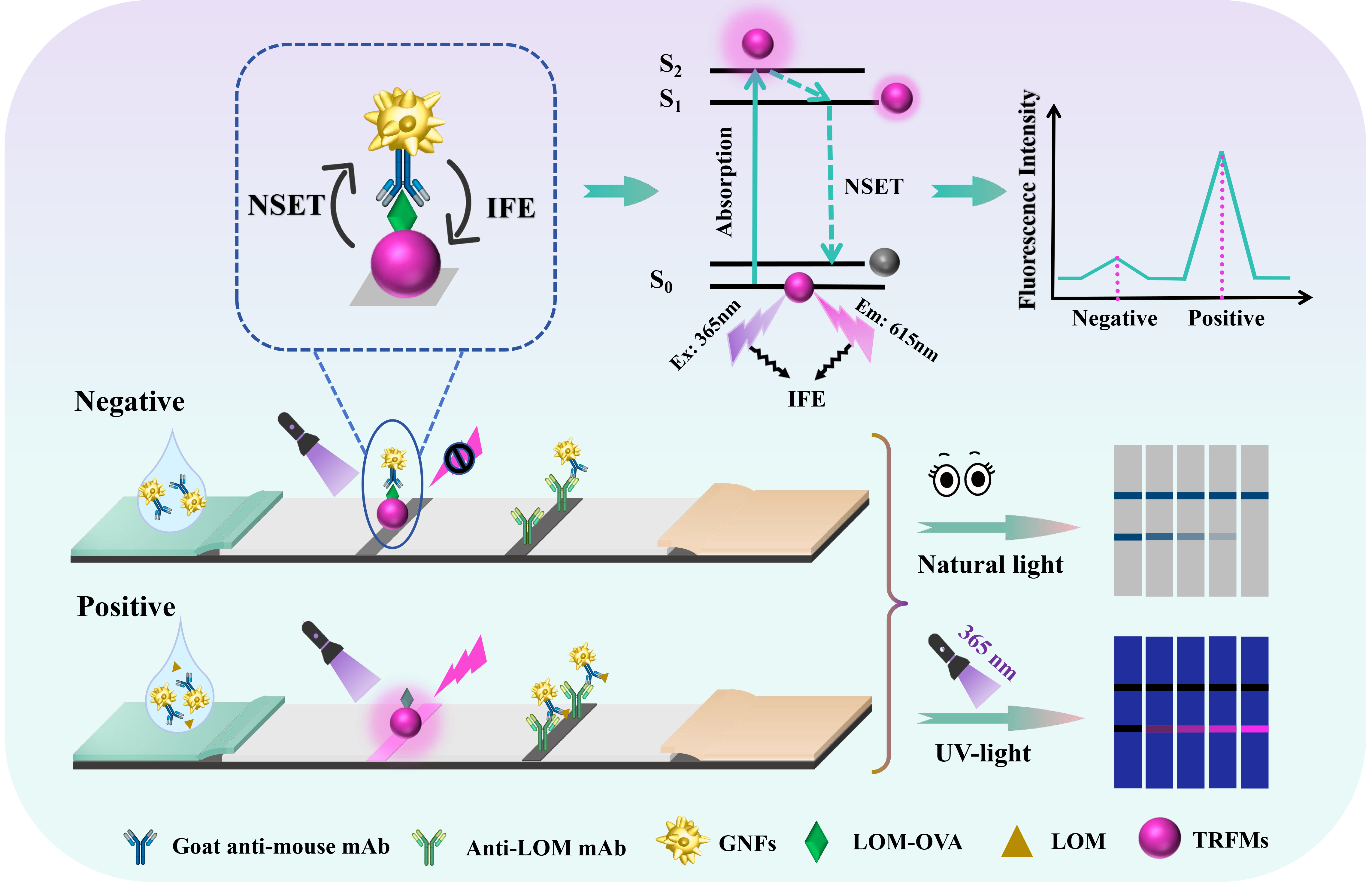

在本研究中,设计合成了四种不同形状的金纳米粒子作为猝灭剂,包括金纳米球(GNPs)、金纳米花(GNFs)、金纳米棒(GNRs)和金纳米三角形(GNTs)。通过时域有限差分(FDTD)模拟等方法验证了GNFs特殊的尖端结构产生了较强的局域电场,可通过增强局部表面等离子体共振(LSPR)效应猝灭TRFMs的荧光。同时,通过测定猝灭体系的荧光寿命,提出基于IFE和NSET机制的协同作用引发TRFMs和GNFs之间的猝灭现象。基于此构建了以LOM为靶分子的双增强荧光猝灭策略,为促进GNFs在FQ-LFIA检测中的广泛应用提供了理论基础。

【图文赏析】

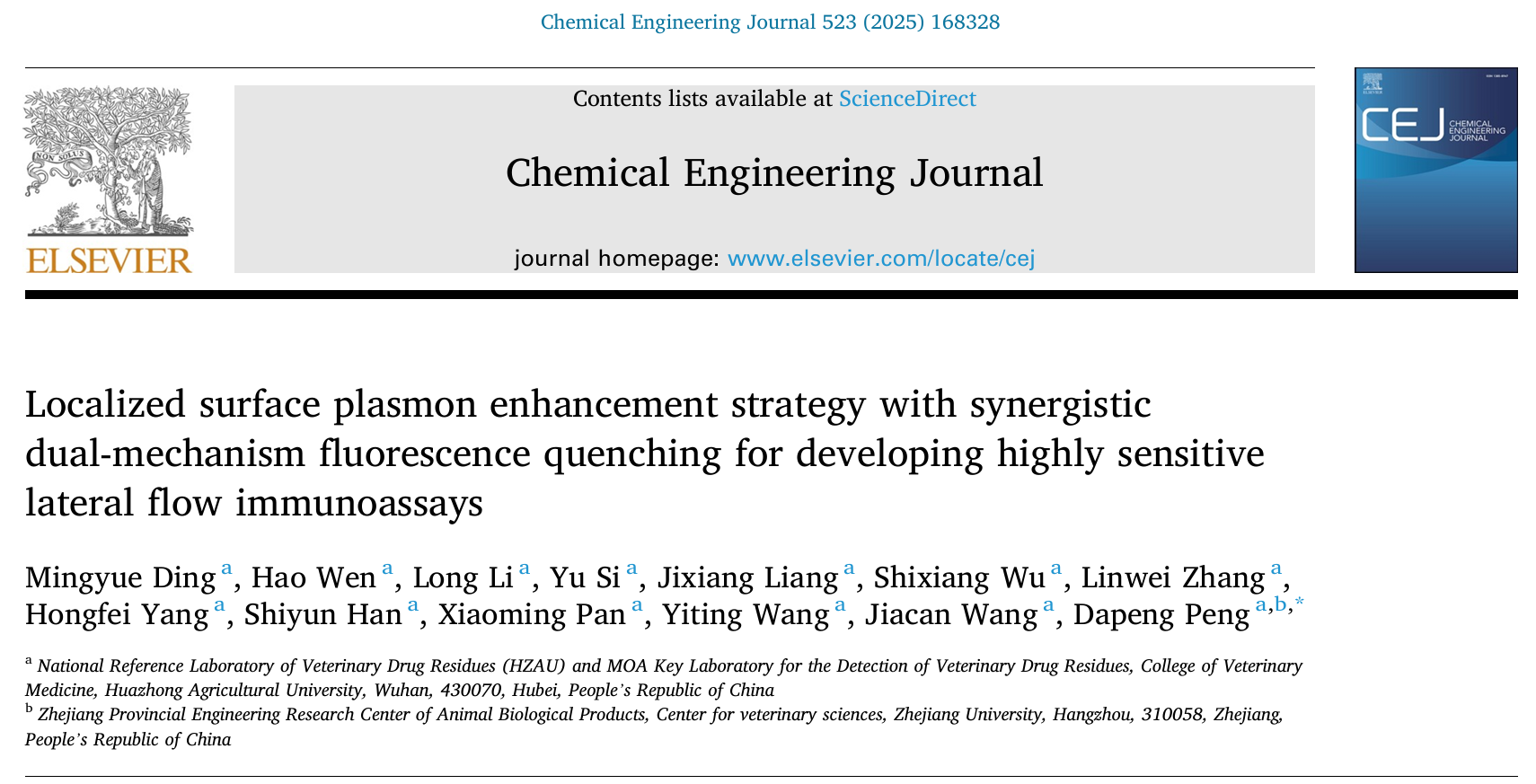

图1.荧光供体和荧光受体的表征

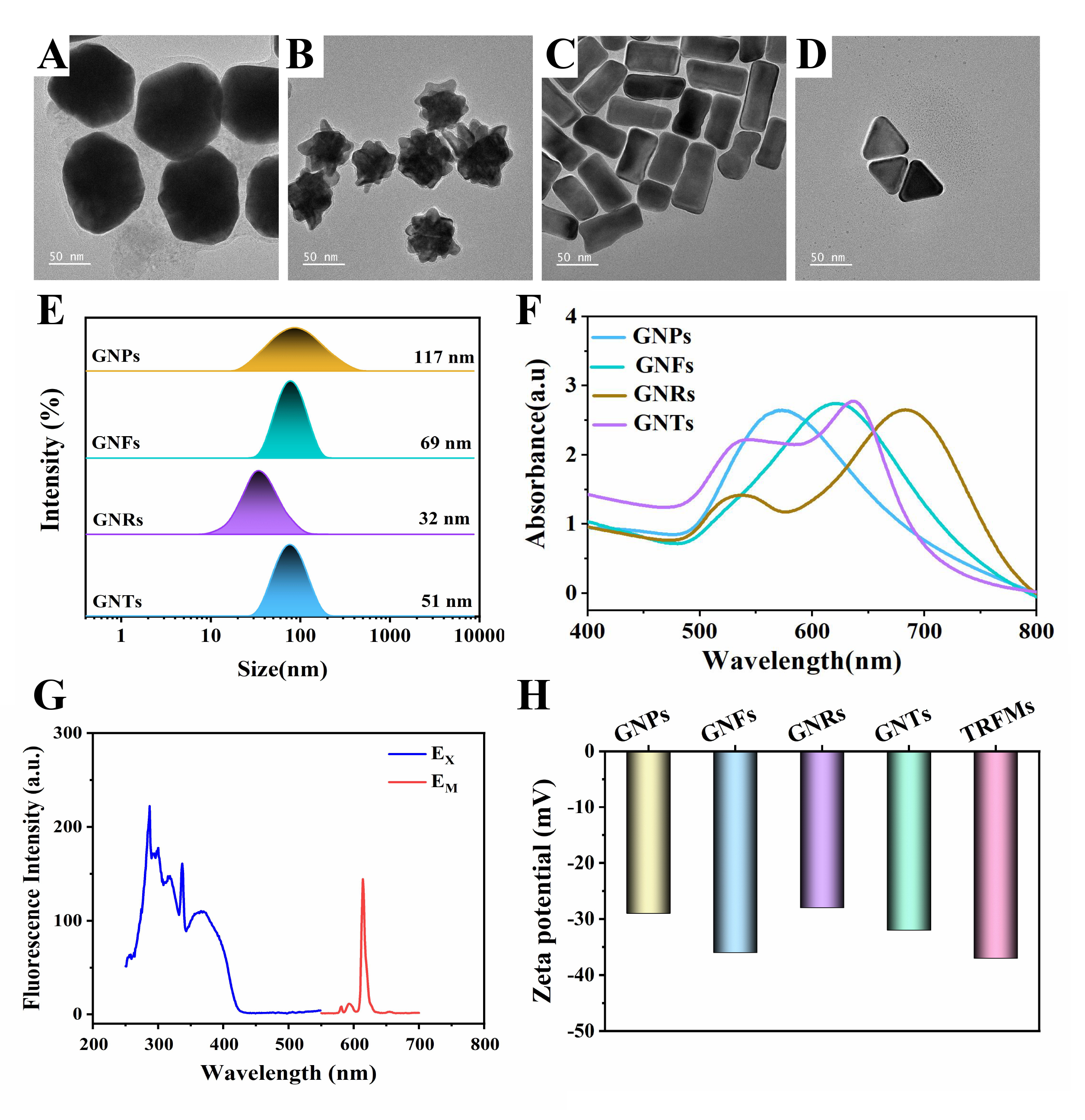

图2. 四种金纳米粒子的荧光猝灭性能及猝灭机理。

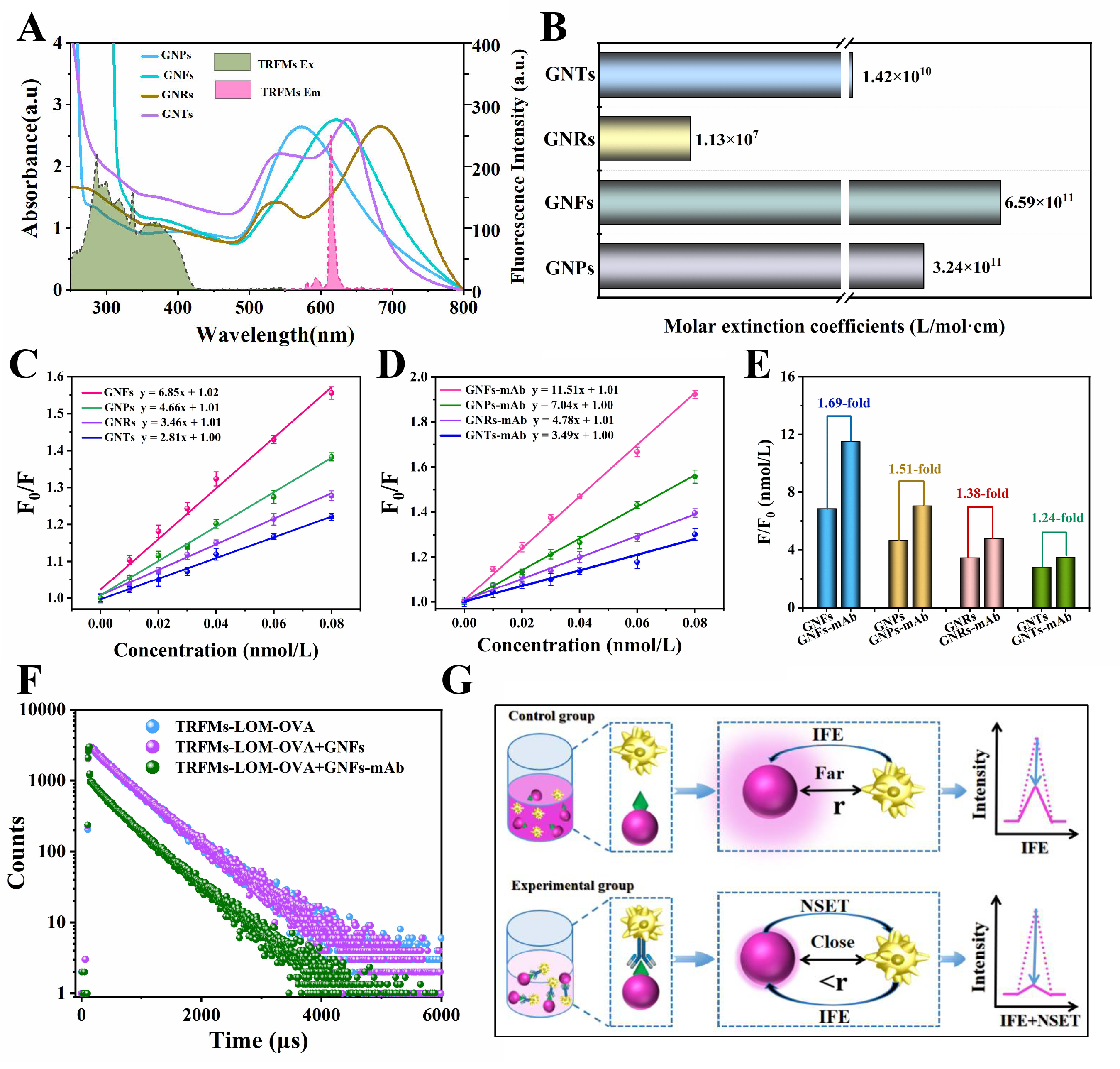

图3. 时域有限差分的计算结果。

图4. FQ-LFIA的工作原理图。

图5. FQ-LFIA检测性能的评估。

【原文链接】

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168328

浙江大学动物医学中心